この度は、三田まちゼミの会主催の「呼吸と体操を使った肩こり解消講座」にご参加いただきありがとうございました。

講座でおこなった、呼吸に合わせての動きや体操はいかがだったでしょうか。呼吸法と合わせるというのが、1回ではなかなか感覚がつかみにくかったかもしれません。実は私も最初はそうでした(汗)。ですが、身体が覚えていくと自然と出来るようになっていきますのでご安心ください。

講座を開催すると「言葉だけでは分かりにくかった。」、「もっと時間がほしかった。」というお声をいただくことがあります。

そこでこのページでは、今回ご紹介した体動式丹田呼吸法と体操について、合計3回に分けて更に詳しく説明をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

第1回目は肩こりのメカニズムついて説明をしていきます。

肩こりとは

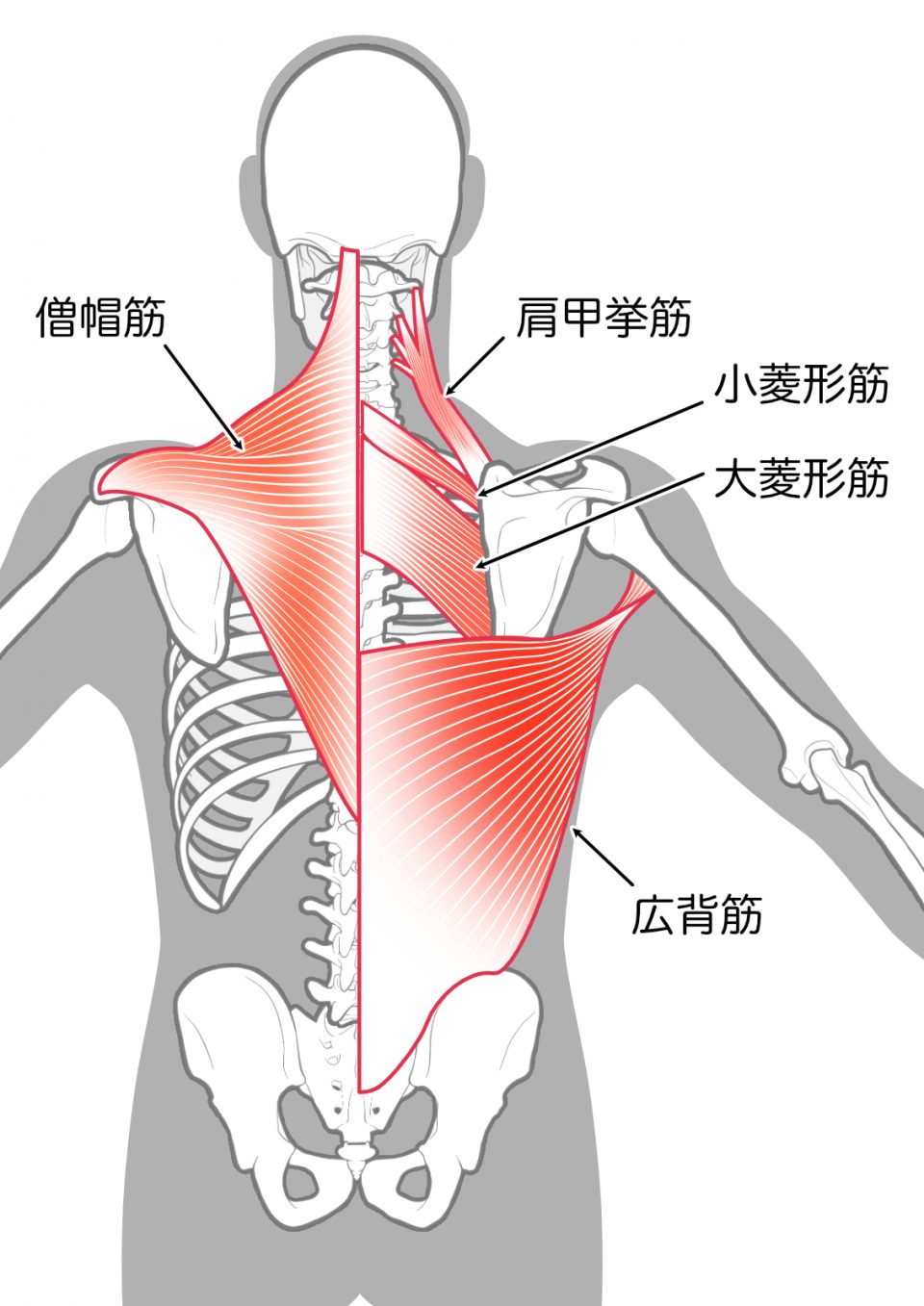

肩こりは、首すじや首の付け根から肩、背中にかけての筋肉がこわばり、だる重たさ、疲労感、痛みなどを感じる症状です。これは病名ではなく一般名の一つで、主に僧帽筋に起こる症状です。

肩こりの特徴

1.首や肩、上背部、腕にかけての重い感じやだるさ。

2.押したときの痛みや腕を回すときの痛み。

3.頭痛や吐き気を伴うことがある。

肩こりは大きく3つに分類されます

1.本態性肩こり:病気が原因ではないもの。姿勢の悪さ、運動不足、冷え、寝不足などが要因と考えられています。

2.心因性肩こり:ストレスが原因となって生じるもの。様々な要因からからだにストレスがかかり、交感神経が優位な状態が続いて筋肉の緊張が強くなってしまいます。

3.症候性肩こり:整形外科的な症状のもの、あるいは内科的な症状の一つとして現れるもの。変形性頚椎症、四十肩、五十肩、噛み合わせの異常などが原因となることがあります。

肩こりは日本人に非常に多い症状で、厚生労働省の国民生活基礎調査によると、有訴者率で男性の2位、女性の1位を占めています。

肩こりの原因

肩こりの主な原因は筋肉疲労と血行不良と酸素不足です。また、これらを引き起こす要因には以下のようなものがあります。

1.姿勢不良:長時間のデスクワーク、パソコン作業、スマホ操作などで、首や肩に負担がかかります。また、猫背や前かがみの姿勢は肺を圧迫して酸素不足の原因となります。

2.運動不足:筋肉が衰えて肩の負担が大きくなり、下半身を使わなくなるとポンプ作用も低下して血流も悪化します。

3.疲労物質:パソコン・スマホなどの長時間使用による目の酷使による眼精疲労や、過労や寝不足による疲労が疲労物質を発生させ肩こりを引き起こすことがあります。

4.ストレス:過剰なストレスは自律神経の乱れを招き、筋肉の緊張や血行不良を引き起こします。

5.ゆがみ:疲労物質の蓄積や姿勢不良から筋肉や骨格の歪みが生じると血行不良や筋疲労が起こります。

また、高血圧や更年期障害、狭心症などの病気の症状として肩こりが現れることもあります。長期間続く肩こりの場合は、重大な病気の可能性もあるため、医療機関や専門家に相談することが推奨されます。

まとめ

今回は肩こりのメカニズムについてご紹介させていただきました。肩こりのメカニズムを知って、それに対する対処法をおこなえば今の肩こりの改善が期待できます。

次回は、丹田呼吸法についての説明をしていきます。

配信をしばらくお待ちくださいね。

※なお、こちらのページは三田まちゼミ「呼吸と体操を使った肩こり解消講座」を参加していただいた方の専用ページになっております。ホームページからは閲覧できませんのでご注意ください。

お電話ありがとうございます、

整体院ボーディでございます。